- 时间:

- 编辑:

- 来源:敦煌研究院

巴米扬与敦煌重山阻隔,古往今来,遥守相望。本是世界两大佛教文明的中心,却有着彼此不同的命运。巴米扬与敦煌,在遥望中相守,在动荡中相惜,都有过逝去的容颜,但因佛法而共生共存。今天,敦煌仿佛听到了巴米扬的召唤,文明之光再次绽放。

2017年9月12日,由阿富汗信息文化部、阿富汗国家博物馆、敦煌研究院、中国人民对外友好协会、(株式会社)黄山美术社联合主办的“丝路秘宝——阿富汗国家博物馆珍品”展,在敦煌研究院敦煌石窟文物保护研究陈列中心正式开幕。本次展览是极具神秘传奇色彩的阿富汗文物,首次在古代中西方文化交流的十字路口——敦煌展出。王院长在开幕式上介绍道,“阿富汗文物宝藏展示出不同的文化在交流与互鉴中兴盛与繁荣,展示了古代阿富汗人民的智慧与非凡的创造力,是人类文明的结晶,值得我们珍视和学习。千百年来人类文化的发展表明:光明终将冲破黑暗,文明必将战胜野蛮,交流开放也必须取代封闭保守。希望我们的共同努力,迎来丝绸之路的复兴,并在东方与西方、古代与现代的交融中重放光彩,造福人类。”(此段文字引自院网站报道)

阿富汗珍宝展览结束后,为了进一步探究丝绸之路文化历史源流,加深对以巴米扬石窟、龟兹石窟和敦煌石窟为代表的佛教遗址的了解和认识,学习丝绸之路历史地理、佛教文化和佛教艺术的演变,敦煌研究院定于2017年11月19-26日在莫高窟举办“从巴米扬到敦煌”——丝绸之路文化艺术研究班。

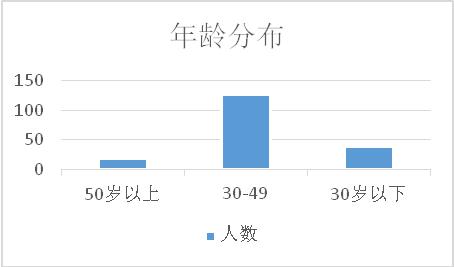

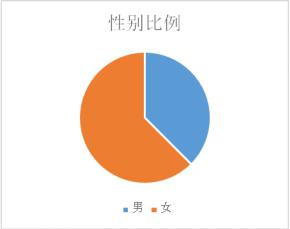

此次研究班共邀请到国内外知名学者8人(东京艺术大学客座教授前田耕作先生、东京艺术大学特任教授井上隆史先生、敦煌研究院副院长赵声良研究员、敦煌研究院丝绸之路与敦煌研究中心主任张元林研究员、龟兹研究院苗利辉研究员、敦煌研究院网络中心主任孙志军副研究员、敦煌研究院毛铭研究员、中国人民大学特聘研究员邵学成博士),举办专题讲座8场,专题介绍2场。吸引了来自国内多个省市、自治区、港台地区乃至来自英国、美国、日本的高等院校、文博界、宗教界、艺术界的老师和硕、博士生以及相关研究人员185人,学员基本情况统计如下:

年龄分布:(50岁以上19人;30-49岁127人;30岁以下39人)

性别比例:(男:70人;女:115人)

学员类型:(高校教师60人;科研院所研究人员42人;硕、博士生28人;社会爱好者55人)

从巴米扬到敦煌”——丝绸之路文化艺术研究班为期7天,课程安排紧张有序;授课教师精心授课,课程内容丰富新颖,讲座效果得到学员们的一致认可;学员们上课期间展现了良好的精神风貌,热情饱满,提问积极。此次研究班活动的成功举办离不开院领导的大力支持,院属相关部门的通力协作和工作人员的尽职尽责。